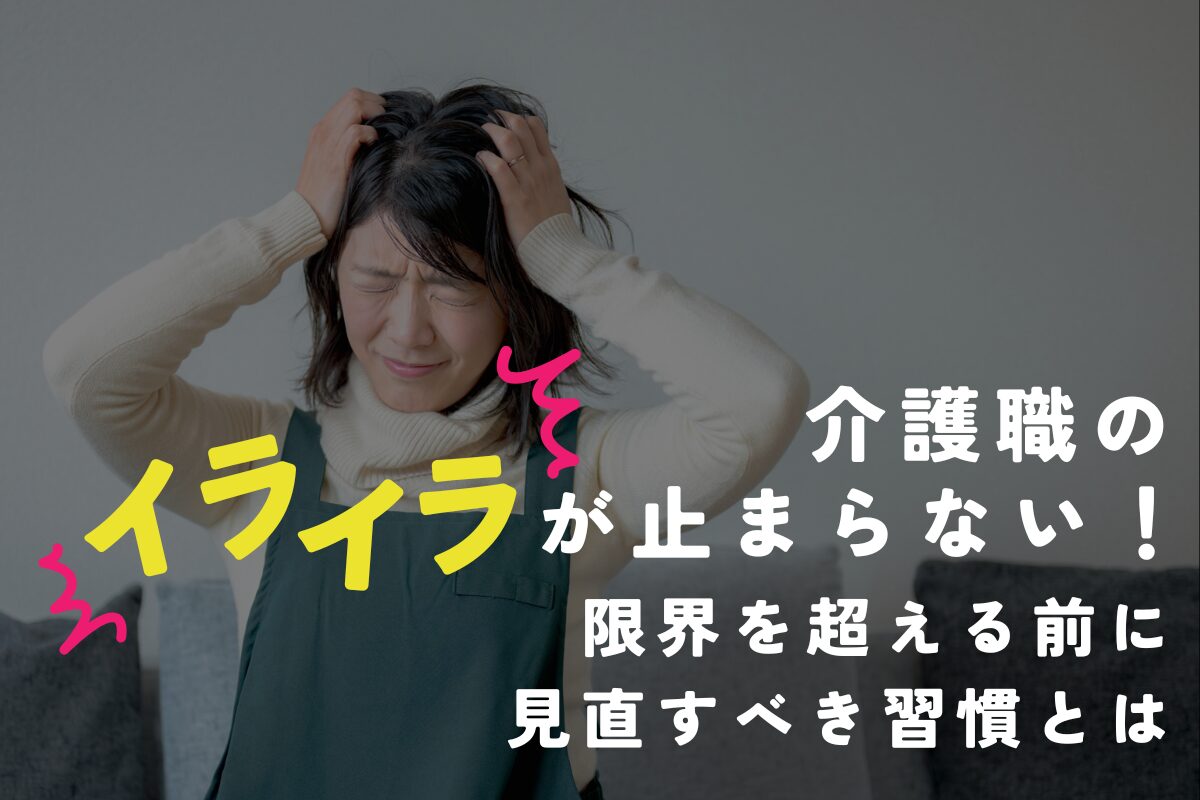

介護職はやりがいがある一方で、精神的にも肉体的にも負担が大きい仕事です。「もう限界…」「イライラが止まらない」と感じてしまうのは、あなただけではありません。

日々の業務に追われる中で、自分の感情や疲労に気づかず、ある日突然「もうダメだ」と感じることもあります。

私もすごくストレスを感じていたのでわかります…

この記事では、介護職のイライラや限界を感じたときに考えたいこと、そして自分を守るための改善のヒントをご紹介します。少しでも気持ちが楽になり、前向きな一歩が踏み出せるよう、お手伝いできれば幸いです。

目次

介護職のイライラと限界はなぜ起こるのか

介護職の現場では、さまざまなストレス要因が日常的に存在します。それらが積み重なることで、もう無理だと感じるようになってしまいます。ここでは、代表的な原因を整理してみましょう。

利用者や家族からの心ない言葉

介護職は感謝されることも多いですが、理不尽なクレームや暴言を受けることもあります。ときには不満ばかりをぶつけられることもあり、努力が報われないと感じたとき、イライラが蓄積しやすくなります。

さらに、利用者本人に悪気がなかったとしても、暴力的な言動や無視される態度が続くと、自己肯定感が下がる要因になります。家族からの無理な要求や、「これくらいやって当然」といった態度も、心をすり減らす要因のひとつです。

「私の頑張りは一体何のため?」と感じたとき、自分自身を責めたり、感情を押し殺してしまうこともあります。小さな不満が積もり重なることで、大きなストレスへと発展していくのです。

例えそれが認知症などで仕方のないことだとわかっていても、

介護職も同じ人間ですから…つらいですよね…

同僚との人間関係のトラブル

特定の職員に業務が偏る、指導の仕方がきつい、陰口を言われるなど、人間関係のストレスは大きな負担です。仕事がうまく回っていても、人間関係がギクシャクしていると、職場に行くことすら苦痛になることもあるでしょう。

また、先輩や上司の価値観が合わない、話しかけづらい雰囲気がある、チームワークが取れないなどの問題も、日々の業務に影響を及ぼします。「こんなに頑張っても評価されない」「意見を言うと疎まれる」と感じたとき、人間関係のストレスはさらに悪化します。

孤独感を抱えながら働くことは、心の疲れに直結します。安心して話せる人がいない職場では、小さな悩みも大きな壁に感じてしまうことがあるのです。

慢性的な人手不足

人が足りない状態が続くと、1人あたりの仕事量が増えて疲弊してしまいます。常に時間に追われ、休憩もまともに取れない日が続くと、心も体もすり減ってしまいます。余裕のなさがミスやトラブルの元になることも少なくありません。

特に訪問介護や小規模事業所では、限られた人数で回しているため、急な休みが出るとその分を補う必要があり、体力的にも限界がきやすいです。結果として、ケアの質を保つことも難しくなり、自分の仕事に自信が持てなくなるケースもあります。

慢性的な人手不足は、ただ忙しいというだけでなく、このまま続けていけるのかという将来的な不安にもつながります。

賃金と仕事内容のギャップ

責任の重さや業務量に対して、給与が見合っていないと感じると、モチベーションの低下や不満の原因になります。介護職の社会的意義は高いのに、それが待遇に反映されない現実に虚しさを覚える方も多いです。

例えば、夜勤や休日出勤が当たり前の環境であっても、その対価が十分でないと感じたとき、頑張っても報われないという感情が強くなります。資格を取っても手当が少ない、責任が増えても給与が変わらないなど、納得できない点が重なると転職を考えるきっかけにもなります。

やりがいと生活の両立は、介護職にとって大きなテーマです。報酬面での納得感が得られないと、どんなに好きな仕事でも続けることが難しくなるのが現実です。

イライラや限界を放置するとどうなるか

ストレスをためたままにしていると、心身に悪影響を及ぼすリスクがあります。我慢を続けることで、取り返しのつかない状態に陥る前に、早めに対処することが大切です。

職場への不信感が強くなる

上司や同僚に相談しても改善されないと、職場への不信感が募り、離職につながることも少なくありません。どんなに理想をもって入職しても、信頼関係が崩れると継続は難しくなります。

特に、パワハラや無視、いじめのような扱いを受けていると感じた場合、その職場に身を置き続けること自体がストレスの源になります。「ここにいても評価されない」「味方がいない」と感じる状況は、自尊心を著しく損ない、心を追い詰めてしまいかねません。

結果的に、心を守るために転職や退職を選択する人も多くいますが、最初から不信感を抱くような環境に身を置かないという視点も必要です。自分にとって信頼できる人間関係のある職場を見つけることが、長く働くための鍵になります。

燃え尽き症候群になるリスク

頑張っても報われないと感じ続けると、心が疲れ果ててしまい、ある日突然、身体が動かなくなる、涙が止まらないといった状態に陥ることもあります。これがいわゆる燃え尽き症候群(バーンアウト)です。

やる気を失い、自信を喪失し、今まで好きだった仕事すら嫌いになってしまうのは、単なる甘えではなく、心の防衛反応でもあります。こうした状態が続くと、復職までに長い時間を要することもあるため、予防と早期対応が大切です。

また、燃え尽き症候群は見た目では分かりにくく、周囲から理解されにくいこともあります。そのため、「自分だけがつらいのでは」と孤独感を抱いてしまい、より深刻な状況へ進行するケースもあるため注意が必要です。

虐待のリスク

イライラや疲労が蓄積し続けると、感情のコントロールが効かなくなり、思わぬ言動につながる恐れがあります。介護職は感情労働とも言われるように、常に相手に寄り添う姿勢が求められますが、自分自身が限界を超えてしまうと、そのバランスを保てなくなることがあります。

特に身体的・精神的な余裕がない状態では、ちょっとしたことでも強いストレスとなり、声を荒げてしまう、冷たい対応をしてしまうなど、虐待とみなされかねない行動につながる場合もあります。これは、本人の性格や意識の問題というよりも、ケアする側が追い詰められている証拠です。

介護職における虐待は、報道などでも注目される重大な問題です。

自分がその加害者になってしまわないよう、心の限界を放置しないことが大切です!

私生活にまで影響が及ぶ

イライラを家に持ち帰ってしまい、家族や友人との関係までギクシャクしてしまうケースがあります。睡眠の質が下がったり、趣味を楽しめなくなったりと、生活全体に悪影響を及ぼすこともあるでしょう。

また、ストレスが蓄積すると食欲不振や過食、頭痛や胃痛など身体的な症状としても現れることも。特に気を遣いすぎるタイプの方は、周囲に心配をかけまいと無理をしがちですが、それがさらに自分を追い込むことにもなりかねません。

最終的には介護職をしている自分が嫌になり、自尊心が崩れてしまうこともあります。私生活の乱れや感情の変化に早く気づき、自分を労わる意識を持つことが大切です。

限界を感じたときに試したい対処法

限界だと思ったときに、自分を責めず、少しでも心が軽くなる方法を試してみましょう。すぐに辞める以外にも、できることはたくさんあります。

一度立ち止まって休む

有給休暇を使ってリフレッシュするのもひとつの手です。心と体を整える時間は、介護職にこそ必要です。何もしない日を作るだけで、思考が整理されたり、気持ちが落ち着くこともあります。

また、短期間のリフレッシュ旅行や、自然の中で過ごす時間を意識的に作るのもおすすめです。スマホやパソコンから離れて、五感を使ってリラックスすることで、自分が本当に感じていることに気づける場合もあります。

職場のことを一切考えない時間をつくることは、決して無責任ではありません。むしろ、その時間があるからこそ、仕事への向き合い方を冷静に見直す余裕が生まれます。小さな休息の積み重ねが、心の健康を守る第一歩です。

信頼できる人に相談する

職場内で信頼できる先輩や上司に相談したり、外部のカウンセリングを活用するのも有効です。話すだけで気持ちが軽くなることもありますし、客観的なアドバイスを受けることで視野が広がることもあります。専門の第三者に話すことで、問題の本質が見えてきたり、自分では気づかなかった視点を得ることができます。

最近では、オンラインで気軽に相談できるサービスも増えており、顔を合わせることに抵抗がある方でも利用しやすくなっています。専門の第三者に話すことで、問題の本質が見えてきたり、自分では気づかなかった視点を得ることができます。

また、同じような経験をした仲間と話す場(ピアサポートなど)を活用するのも効果的です。「自分だけじゃなかった」と思えることで、気持ちが大きく救われることもあります。

業務の優先順位を見直す

すべて完璧にやらなければと思い込まず、やるべきことの優先順位をつけることで、負担感が軽減されます。「できることからやる」「できない日は無理しない」など、小さな工夫で乗り越えられることもあります。

特に、時間帯ごとの忙しさや、突発的な出来事の多い職場では、柔軟に対応する力が求められます。自分ひとりで抱え込まず、「これは手伝ってもらおう」「今日はこれを後回しにしよう」といった判断も大切です。

優先順位を明確にするためには、簡単なToDoリストやメモ書きを活用するのも有効です。視覚化することで、自分の仕事量や達成感も見える化でき、無駄な焦りを減らすことができます。

他の職場を視野に入れる

もう無理だと感じたら、転職も選択肢のひとつです。

同じ介護職でも、環境を変えるだけで働きやすくなることがあります!

自分に合った働き方ができる場所を見つけることは、自分を守ることにもつながります。

たとえば、規模の大きな施設でサポート体制が整っている職場や、夜勤がない日勤専門の事業所、訪問介護など働き方が選べる職場もあります。働く環境が変わるだけで、気持ちも大きく変化することがあります。

風通しの良い職場や、スタッフ同士がサポートし合う文化のある職場に移っただけで、もっと早く決断すればよかったと感じるケースも少なくありません。また、勤務形態やシフトの柔軟さが改善されることで、プライベートとの両立がしやすくなったという声もよく聞かれます。

環境が変わることで、自分が悪かったのではなかったと気づけることもあります。働く場所を選ぶことは、自分の人生をどう生きたいかを選ぶことでもあるのです。

「頑張りすぎない」が継続のカギ

介護職は、感情を押し殺して働き続ける仕事ではありません。イライラや限界を感じたときこそ、自分の声に耳を傾けることが大切です。頑張っているからこそ、疲れるのです。だからこそ、自分を大切にしながら、よりよい働き方を一緒に探していきましょう。

無理せず、まずはできることから!

「辞める=逃げ」ではありません。むしろ、自分の健康や人生を大切にするための選択肢の一つです。限界を感じたときにその場に踏みとどまり続けることが美徳とは限りません。心と体を守ることは、今後の人生を健やかに過ごすために欠かせない行動です。

辞める勇気もまた、立派な自己防衛のひとつ。一歩踏み出すことで見える景色は、今までとはまったく異なるかもしれません。転職は終わりではなく、新たなスタートの始まりなのです!