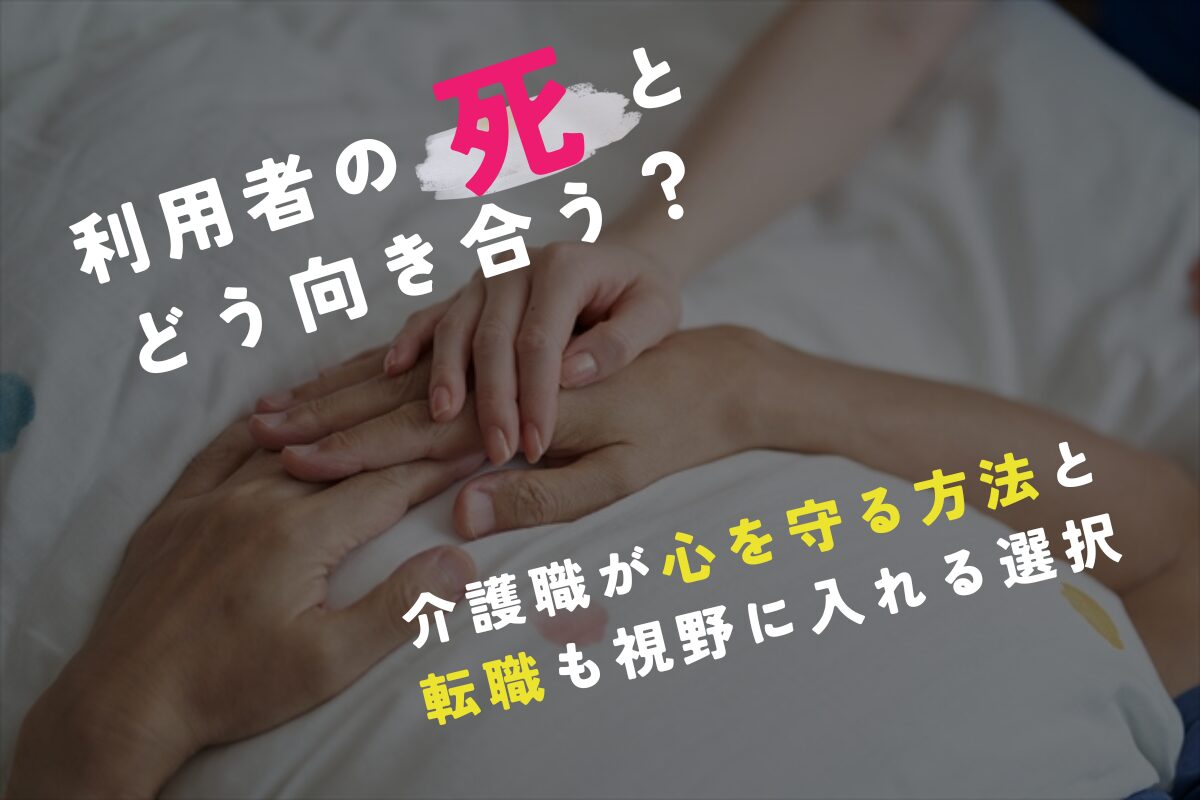

介護職として働くなかで避けて通れないのが「利用者の死」です。日々寄り添い、信頼関係を築いてきた方の最期を見届けることは、深い悲しみと向き合う時間でもあります。

その経験を重ねるうちに、「もう限界かもしれない」と感じる方も少なくありません。

本記事では、介護職として利用者の死にどう向き合えばいいのか、自分の心を守るための考え方や、場合によっては転職という選択肢も含めた対処法をお伝えします。

目次

利用者の死は介護職にとって避けられない出来事

介護の仕事は、命と向き合う現場でもあります。利用者の命の灯が消えるその瞬間まで、寄り添うことが求められる場面も少なくありません。看取りの場に立ち会うことも珍しくなく、利用者の死は「仕事の一部」として捉えられることもありますが、現場での経験は決して割り切れるものではありません。

「もっとしてあげられたことはなかったか」「最後にかけた言葉は正しかったか」など、

心に残ることも多いでしょう。

中には、自分の言葉や対応が最期の時間にどう影響したのかを何度も思い返してしまい、気持ちの整理がつかないという人もいます。それでも日々の業務は止まらず、悲しみに浸る間もなく、次に担当する利用者へのケアを行わなければなりません。

職場にはゆっくりと心を整える時間が用意されていないことも多く、そんな状況に、精神的な疲労や限界を感じてしまう方もいます。時間に追われ、感情を押し殺す日々が続くことで、介護のやりがいさえ見失ってしまうこともあるのです。

そうした感情が蓄積されることで、次第に仕事に対する意欲や情熱が薄れ、結果として介護職を続けることに対して不安や迷いを抱くようになってしまいます。

無理に耐えようとしないで、自分の心を守る選択を

利用者の死に直面したとき、「これも仕事だから仕方ない」と自分の感情を押し殺していませんか?

悲しみや辛さを感じるのは自然なことです。このセクションでは、感情を無理に抑え込まずに自分を守るための考え方を紹介します。

悲しみを感じるのは当たり前

介護職は感情労働と呼ばれるほど、気持ちのこもった仕事です。 利用者の死に対して悲しみや喪失感を抱くのは当然のこと。それは「プロとして失格」なのではなく、「人として自然な反応」です。

実際に多くの介護職が、最期の瞬間まで関わった利用者との別れに深い喪失感を抱いています。業務の一環とはいえ、感情を切り離すのは簡単なことではありません。特に長期間担当してきた利用者の場合、その死はまるで家族を失ったかのような衝撃を伴うこともあります。

しかし、現場では「泣いてる時間なんてない」「自分だけがこんなに弱いのかもしれない」と感じてしまいがちです。周囲と気持ちを共有できず、「他の職員は平気そうに見えるのに、自分だけがつらいのはおかしいのでは」と、自分を責めてしまう人もいます。

けれども、悲しみの感じ方は人それぞれ異なります。強く見える人でも心の中で葛藤を抱えていることもあり、自分のつらさを過小評価する必要はありません。感情を押し殺すのではなく、「悲しい」と感じる自分を受け入れることが、心を守る第一歩です。

心が限界を迎える前に立ち止まってみよう

無理を続けると、心も体も限界を迎えます。疲れが積み重なり、気づいたときには感情が麻痺していたり、モチベーションが失われていたりすることもあります。誰かに話すだけでも気持ちが軽くなることがありますが、現場でその時間や相手を確保するのは簡単ではありません。

また、「忙しい中で自分の悩みを打ち明けるなんて迷惑かもしれない」と感じてしまい、さらに一人で抱え込んでしまうケースも多いのです。そのままにしておくと、バーンアウトや離職といった深刻な状態に至る可能性もあります。

だからこそ、「今の自分は本当に大丈夫?」と立ち止まって自分に問いかけることが、心を守る第一歩です。少し立ち止まることで、必要な休息や支援につながるヒントが見えてくるかもしれません。

自分を見つめ直す手段としての「コーチング」

心の疲れや迷いを感じたとき、自分の本音に気づくことはとても大切です。ここでは、誰にも話せなかった思いを整理し、自分らしい働き方を見つける手段としての「コーチング」についてご紹介します。

誰にも相談できない気持ちを言葉にする場

心の整理ができていないときこそ、自分の気持ちを言葉にすることが大切です。

とはいえ、職場の同僚や家族には話しにくいと感じることもあるでしょう。

そんなときに活用したいのが、コーチングという方法です。コーチングでは、あなたの話を否定せずにじっくり聴きながら、思考や感情を整理するサポートをしてくれます。

自分の価値観に気づくことで選択肢が広がる

「なぜこの仕事を続けたいのか」「本当はどんな職場で働きたいのか」コーチとの対話を通じて、自分が本当に望んでいることに気づけるケースも多くあります。対話を重ねるうちに、普段は気づかない思考のクセや、働くうえで譲れない条件にも意識が向くようになるでしょう。

これにより、将来の選択肢が明確になり、より納得のいくキャリア選びにつながることもあります。

それでも限界を感じたら、転職という選択も

コーチングを受けたり、自分の気持ちと向き合う時間を取っても、なお心が疲れきってしまっていると感じる場合、環境を変えることも一つの手段です。

このセクションでは、転職を前向きな選択としてとらえるためのヒントをお伝えします。

看取り体制が整った職場を選ぶことで負担が軽減することも

どうしても今の職場では気持ちが休まらないと感じる場合は、転職を検討するのもひとつの手です。

近年では、看取りに力を入れている法人や、スタッフのメンタルケアに注力している施設も増えています。

「死と向き合う介護」を丁寧に行っている職場であれば、自分の思いも大切にしながら働くことができます。

職場を変えることで、また介護職を好きになれる可能性も

「もう介護の仕事はつらい」と感じたときでも、職場を変えるだけで気持ちが前向きになることもあります。実際、働く環境や人間関係が少し変わるだけで、心の負担が軽くなり、再びやりがいを感じられることは珍しくありません。

介護職そのものがつらいのではなく、今の職場環境が合っていないだけという可能性もあります。転職によって、自分の価値観に合った職場と出会うことで、「やっぱりこの仕事が好きだ」と思えるようになる人もいます。

介護職そのものを辞めるのではなく、もっと自分に合った場所を探すことが、再びやりがいを感じられる道につながるかもしれません。

>>介護職専門の転職サイト【ケアジョブ】で探してみる介護職は感情労働。だからこそ、自分を大切にしてほしい

介護職として利用者の死に直面することは、避けて通れない現実です。

しかし、その悲しみにどう向き合うか、そしてどう自分を守るかは、人それぞれ異なります。

大切なのは、一人で抱え込まず、必要に応じて支援を受けること!

コーチングを通じて自分と向き合うのも、転職して環境を変えるのも、自分らしく介護を続けるための前向きな選択肢です。

あなたがまた笑顔で働ける日を、心から応援しています。